この記事では、キャンプのワクワク感を台無しにするトラブルとその対処法をケース別に徹底解説します。「キャンプ飯の準備中にガスバーナーが点火しない!」「夜中にテントが強風で飛ばされそう!」そんなピンチに陥った時、あなたはどうしますか?

初心者キャンパーからベテランキャンパーまで、誰もが直面する可能性のあるトラブル。知識不足や準備不足が原因で、楽しいはずのキャンプが最悪の思い出に変わることも…。しかし、事前にトラブルと対処法を知っておけば、落ち着いて対応できます。

この記事を読めば、キャンプ場で起こりうる様々なトラブルとその対処法が理解できるだけでなく、トラブルを未然に防ぐための準備や注意点も分かります。万が一の事態に備え、この記事を参考に安全で快適なキャンプを楽しみましょう!

キャンプ場で起きやすいトラブルとは?ケース別の事情と対処法

キャンプは自然を満喫できる最高のレジャーですが、予期せぬトラブルに見舞われることも。しかし、事前の準備と知識があれば、落ち着いて対処し、安全で楽しい時間を過ごすことができます。

ここでは、キャンプ場で起こりやすいトラブルとその対処法を詳しく解説します。

天候によるトラブル:自然の猛威に備えよう!

キャンプは、自然の中で過ごす開放感が魅力ですが、その反面、予測不能な天候の変化に対応する必要があります。急な雨、強風、雷など、自然の猛威は時に私たちの安全を脅かすことも。

しかし、事前の準備と適切な知識があれば、これらのトラブルを乗り越え、安全で快適なキャンプを楽しむことができます。

1. 急な雨:水浸しを防ぐための対策

キャンプ中に突然の雨に見舞われることは珍しくありません。特に日本の夏はゲリラ豪雨が発生しやすく、油断は禁物です。

対処法:

テントの防水対策: テントを選ぶ際は、耐水圧の数値をチェックし、防水性能が高いものを選びましょう。耐水圧とは、生地がどれだけの水圧に耐えられるかを示す数値で、一般的に1500mm以上あれば、通常の雨には十分対応できます。フライシートをしっかりと張ることも重要です。シームテープの剥がれや穴がないか確認し、必要であれば防水スプレーを塗布することで、防水性をさらに高めることができます。

排水溝の設置: テントの周囲に排水溝を掘り、雨水がテント内に流れ込まないようにしましょう。特に、テントの出入り口付近や傾斜地では、水が溜まりやすいので注意が必要です。排水溝は、テントから少し離れた場所に作り、水が自然に流れるように勾配をつけましょう。

雨具の着用: レインウェアやポンチョなどの雨具は、必ず持参しましょう。防水性だけでなく、透湿性も考慮して選ぶことが大切です。透湿性が高い素材は、汗による蒸れを防ぎ、快適な着心地を保ちます。

濡れた衣類の乾燥: 濡れた衣類は、体温を奪い、低体温症を引き起こす可能性があります。速乾性の素材の衣類を選ぶ、着替えを多めに持っていくなどの対策をしましょう。また、タープの下やテント内にロープを張り、濡れた衣類を干せるようにしておくと便利です。

プラスα:

タープの活用: タープは、雨をしのぐだけでなく、リビングスペースや調理スペースとしても活用できます。雨天時でも快適に過ごせるので、持っていくことをおすすめします。

防水バッグの利用: 電子機器や貴重品は、防水バッグに入れて保管しましょう。万が一、テント内が浸水しても、大切なものを守ることができます。

天気予報の確認: 出発前に天気予報を必ず確認し、雨天が予想される場合は、スケジュールを変更することも検討しましょう。特に、山間部では天候が変わりやすいので、こまめな情報収集が重要です。

2. 強風:飛ばされないための工夫

強風は、テントを倒壊させたり、キャンプ用品を飛ばしたりする危険があります。

対処法:

ペグの打ち込み: ペグは、地面に対して45度の角度で深く打ち込み、張り綱をしっかりと張ることが重要です。ペグの種類は、地面の状況に合わせて選びましょう。砂地には砂浜用のペグ、硬い地面には鍛造ペグなど、様々な種類があります。

風の影響を受けにくい場所: 風が強い日は、風の影響を受けにくい場所を選びましょう。木々や建物など、風を遮るものがある場所がおすすめです。また、谷や窪地は風が集まりやすいので避けましょう。

風よけの設置: タープやウィンドスクリーンなどを設置することで、テントへの風の影響を軽減できます。風上側に設置することで、風を遮り、テント内を快適に保つことができます。

プラスα:

テントの補強: 強風時は、テントのフレームを補強したり、重しを置いたりすることで、安定性を高めることができます。ガイロープを張り増ししたり、ペグを打ち増しするのも効果的です。

テントの出入り: テントの出入りは最小限にし、飛ばされやすいものはテント内にしまいましょう。特に、タープやテーブルクロスなどは、風に煽られると危険なので注意が必要です。

危険な場所の回避: 強風時は、崖や川沿いなど、危険な場所には近づかないようにしましょう。また、倒木や落石にも注意が必要です。

3.雷:身を守るための行動

雷は、落雷による火災や感電の危険があります。キャンプ場では、周囲に高い建物が少ないため、雷の直撃を受けやすいので注意が必要です。

対処法:

安全な場所への避難: 雷が鳴り始めたら、すぐに安全な場所に避難しましょう。テントや車の中が安全です。ただし、テントは完全に密閉されていないため、雷が近くに落ちた場合は感電の危険があるので注意が必要です。

金属との接触を避ける: 金属製のものは、雷を引き寄せやすいので、触らないようにしましょう。傘や釣竿、ネックレスなども危険です。

低い姿勢: 開けた場所にいる場合は、できるだけ低い姿勢をとり、雷が収まるまで待ちましょう。両足を揃えてしゃがみ、頭を低くすることが大切です。

プラスα:

天気予報の確認: 雷雨が発生しやすい時期や時間帯を事前に確認し、注意しましょう。特に、山間部では午後から雷雨が発生しやすいため、早めの行動を心がけましょう。

雷探知アプリの利用: 雷探知アプリを利用すると、雷雲の接近を事前に察知することができます。事前にダウンロードしておくと便利です。

避難場所の確認: キャンプ場に到着したら、雷が鳴った場合の避難場所を確認しておきましょう。管理棟やトイレなど、安全な建物があれば、そちらに避難しましょう。

自然の中で過ごすキャンプは、予測不能な天候の変化に対応する必要があります。急な雨、強風、雷など、様々なトラブルに備えて、事前の準備と適切な知識を身につけておきましょう。万が一の事態が発生した場合でも、落ち着いて行動し、安全を確保することが大切です。

火器のトラブル:キャンプの醍醐味を安全に楽しむために

キャンプでの火器の使用は、調理や暖をとるなど、快適なアウトドアライフに欠かせない要素です。しかし、火を使う以上、思わぬトラブルが発生する可能性も。

ガスバーナーの故障や焚き火の飛び火など、火器に関するトラブルとその対処法を詳しく解説しますので、安全にキャンプを楽しむための知識を深めましょう。

1. ガスバーナーの故障:突然のトラブルに備えよう

ガスバーナーは、手軽に使える便利な調理器具ですが、使用頻度や保管状況によっては故障することもあります。

対処法:

予備のバーナーを持参: ガスバーナーが故障した場合に備え、予備のバーナーを持参しましょう。同じメーカーの製品だけでなく、異なるタイプのバーナー(例えば、ガスカートリッジ式と液体燃料式)を用意しておくと、より安心です。

着火装置の確認: ガスバーナーの点火装置が故障している場合は、着火マンやマッチなど、別の方法で点火を試みましょう。ライターはガスが切れている可能性があるので、予備を持っておくと便利です。

ガスの残量確認: ガスバーナーが点火しない場合、ガスの残量が少ない可能性があります。ガスカートリッジを交換するか、予備のカートリッジを用意しておきましょう。

器具の接続確認: ガスカートリッジとバーナー本体の接続が緩んでいると、ガス漏れや点火不良の原因になります。しっかりと接続されているか確認しましょう。

詰まりの掃除: バーナーヘッドやノズルにゴミや汚れが詰まっていると、点火不良や火力が弱くなることがあります。定期的に掃除をしましょう。

プラスα:

説明書をよく読む: ガスバーナーを使用する前に、説明書をよく読み、正しい使い方をマスターしましょう。特に、点火方法や火力調整、メンテナンス方法などは、事前に確認しておくことが重要です。

定期的なメンテナンス: ガスバーナーは、使用後に必ず掃除し、定期的にメンテナンスを行うことで、故障のリスクを減らすことができます。

保管方法: ガスバーナーは、高温多湿な場所を避け、直射日光が当たらない場所で保管しましょう。また、ガスカートリッジは、バーナー本体から取り外し、別々に保管することが推奨されます。

2. 焚き火の飛び火:周囲への配慮と安全対策

焚き火は、キャンプの雰囲気を盛り上げるだけでなく、暖をとったり、調理をしたりと、様々な場面で活躍します。しかし、火の粉が飛び散り、周囲に燃え移る危険性もあるため、注意が必要です。

対処法:

焚き火台の使用: 焚き火をする際は、必ず焚き火台を使用しましょう。焚き火台は、地面へのダメージを軽減し、火の粉の飛散を防ぐ効果があります。

燃えやすいものの除去: 焚き火台の周囲には、燃えやすいものを置かないようにしましょう。特に、枯れ葉や枯れ枝、テント、タープなどは、火の粉で簡単に燃え移ってしまうので注意が必要です。

火の粉の監視: 焚き火をしている間は、常に火の粉に注意を払い、飛び散った場合はすぐに消火しましょう。水を入れたバケツや、砂を準備しておくと、迅速な対応が可能です。

風向きへの配慮: 風向きに注意し、風下側に燃えやすいものを置かないようにしましょう。風向きが変わることもあるので、常に注意が必要です。

プラスα:

焚き火の場所: 焚き火をする場所は、事前に管理人に確認し、指定された場所で行いましょう。また、周囲に燃えやすいものがないか、地面が乾燥していないかなど、安全性を確認することも大切です。

消火方法: 焚き火を終える際は、完全に消火するまで水をかけて冷ましましょう。灰や燃え残りは、指定された場所に捨てましょう。

子供やペットへの注意: 子供やペットが焚き火に近づかないように注意しましょう。火傷や火事の原因になることがあります。

キャンプでの火器の使用は、便利で楽しい反面、危険も伴います。ガスバーナーの故障や焚き火の飛び火など、火器に関するトラブルを未然に防ぎ、安全にキャンプを楽しむためには、事前の準備と注意が必要です。この記事で紹介した対処法を参考に、火の取り扱いには十分注意し、楽しいキャンプを過ごしましょう。

食料・衛生に関するトラブル:食中毒と虫刺されの徹底対策

自然の中で楽しむキャンプ。美味しい食事や開放的な空間での団欒は、キャンプの醍醐味と言えるでしょう。しかし、その一方で、食中毒や虫刺されといった衛生面でのトラブルは、楽しい時間を台無しにしてしまう可能性も。そこで、これらのトラブルを未然に防ぎ、安心してキャンプを楽しむための知識と対策を詳しく解説します。

1. 食中毒:潜むリスクを知り、安全な食事を確保しよう

キャンプでの食中毒は、食材の保管方法や調理方法が不適切な場合に発生しやすくなります。特に夏場は気温が高く、細菌が増殖しやすい環境であるため、注意が必要です。

食中毒を引き起こす主な原因と食材:

細菌:

- カンピロバクター: 主に鶏肉に存在し、下痢や腹痛、発熱を引き起こします。十分な加熱が予防に重要です。

- サルモネラ菌: 鶏肉、豚肉、卵などに存在し、下痢、腹痛、嘔吐などを引き起こします。生食や加熱不足に注意が必要です。

- 腸管出血性大腸菌: 牛肉の生食や加熱不足が原因となり、激しい腹痛や血便を引き起こすことがあります。

- 黄色ブドウ球菌: 人の手に存在し、調理過程で食品に付着することがあります。毒素を作り出すため、加熱しても食中毒を起こすことがあります。

ウイルス:

- ノロウイルス: 二枚貝などの魚介類を生食することで感染し、嘔吐や下痢を引き起こします。

- A型肝炎ウイルス: 汚染された水や食品から感染し、発熱や黄疸などを引き起こします。

食中毒を予防するための対策:

食材の保管:

- クーラーボックスの活用: 食材は、保冷剤を入れたクーラーボックスで保管し、直射日光を避けましょう。特に、肉や魚介類は、他の食材と分けて保管し、ドリップが他の食材に付着しないように注意が必要です。

- 保冷剤の追加: 夏場は、保冷剤を多めに用意し、溶けたら交換するようにしましょう。凍らせたペットボトルなども保冷剤の代わりになります。

調理時の衛生管理:

- 手洗い: 調理前や食事前には、石鹸で手を洗い、衛生面に注意しましょう。アルコール消毒液も有効です。

- 調理器具の洗浄: 調理器具や食器は、使用後すぐに洗剤で洗い、熱湯で消毒しましょう。

- 生肉・魚介類の取り扱い: 生肉や魚介類を扱う際は、他の食材や調理器具との接触を避け、専用のまな板や包丁を使用しましょう。

適切な加熱:

- 中心部まで加熱: 肉や魚介類は、中心部まで十分に加熱しましょう。特に、鶏肉は75℃以上で1分以上加熱することが推奨されています。

- 電子レンジ加熱: 電子レンジで加熱する場合は、食材全体に均一に熱が通るように、途中で裏返したり、かき混ぜたりしましょう。

食中毒になってしまったら:

- 症状の観察: 症状が軽い場合は、水分補給をしっかり行い、安静にしましょう。

- 医療機関の受診: 下痢や嘔吐が激しい場合や、血便、発熱などの症状がある場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

- 原因の特定: 可能であれば、原因となった食品を特定し、保健所に報告しましょう。

2. 虫刺され:対策と対処法で不快感を軽減

キャンプ場は、自然豊かな場所であるがゆえに、蚊やブヨ、アブ、マダニなど、様々な虫が生息しています。虫刺されは、かゆみだけでなく、感染症のリスクもあるため、注意が必要です。

代表的な虫と刺された時の症状:

- 蚊: 刺されるとかゆみを伴う赤い腫れが生じます。

- ブヨ: 刺されると激しい痛みやかゆみ、腫れを引き起こします。アレルギー反応を起こす場合もあります。

- アブ: 刺されるとチクッとした痛みを感じ、その後、かゆみや腫れが生じます。

- マダニ: 刺されると痛みはほとんどありませんが、ライム病などの感染症を媒介することがあります。

虫刺されを予防するための対策:

服装:

- 長袖・長ズボン: 肌の露出を少なくするために、長袖・長ズボンを着用しましょう。

- 明るい色の服: 黒や紺などの暗い色の服は、虫を引き寄せやすいので避けましょう。

- 防虫加工: 防虫加工が施された clothing を着用するのも効果的です。

虫除け対策:

- 虫除けスプレー: DEET(ディート)やイカリジンなどの有効成分が含まれた虫除けスプレーを使用しましょう。

- ハッカ油やアロマオイル: ハッカ油やユーカリオイル、レモングラスオイルなど、虫が嫌がる香りのアロマオイルを、ハンカチに数滴垂らして身につける、テントの周囲にスプレーするなどの方法で利用しましょう。

- 蚊取り線香やランタン: 蚊取り線香や、虫除け効果のあるランタンを使用するのも有効です。

環境対策:

- 水たまりをなくす: 蚊の発生源となる水たまりをなくしましょう。

- 草刈り: 草むらには虫が潜んでいるため、草刈りをすることで虫の数を減らすことができます。

虫に刺された時の対処法:

- 清潔にする: 刺された部分を流水で洗い流し、清潔にしましょう。

- 冷やす: 刺された部分を冷やすことで、かゆみや腫れを和らげることができます。

- かゆみ止めを塗る: かゆみ止め薬を塗ることで、かゆみを抑えることができます。

- 掻かない: 掻くことで症状が悪化したり、二次感染を引き起こす可能性があるので、掻かないようにしましょう。

注意が必要な虫刺され:

- アナフィラキシーショック: ハチに刺された場合など、アレルギー反応によってアナフィラキシーショックを起こすことがあります。呼吸困難や意識障害などの症状が現れたら、すぐに救急車を呼びましょう。

- マダニ刺され: マダニに刺された場合は、無理に引き抜こうとせず、医療機関を受診しましょう。マダニの一部が皮膚に残ると、感染症のリスクが高まります。

キャンプでの食中毒や虫刺されは、楽しい時間を台無しにしてしまうだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、事前の準備と適切な対処法を知っておくことで、これらのトラブルを未然に防ぎ、安心してキャンプを楽しむことができます。

その他のトラブル:キャンプの安心・安全を確保するための知識と対策

キャンプでは、自然の中で過ごす楽しさがある一方で、予期せぬトラブルが発生することもあります。テントの破損、ケガ、野生動物との遭遇など、様々なトラブルに適切に対処するための知識と対策を身につけ、安心してキャンプを楽しみましょう。

1. テントの破損:迅速な対応で快適な空間を確保

テントは、キャンプ中の寝床や居住空間として重要な役割を果たします。しかし、強風や誤った取り扱いによって破損してしまうことも。

対処法:

- 応急処置: テントが破損した場合、まず応急処置を行いましょう。ガムテープやリペアシートは、小さな穴や破れを補修するのに便利です。テントの生地に合わせた補修キットを用意しておくのも良いでしょう。

- 予備のテント/タープ: 万が一、テントが修復できない場合は、予備のテントやタープがあると安心です。特に、悪天候が予想される場合は、予備のシェルターを持参することをおすすめします。

プラスα:

- 設営場所の選定: テントを設営する際は、地面の状態に注意しましょう。石や木の根っこなど、鋭利なものがテントの下にあると、破損の原因になります。また、水はけの良い場所を選び、雨天時に浸水しないように注意しましょう。

- 丁寧な取り扱い: テントの設営や撤収は、説明書をよく読み、手順に従って丁寧に行いましょう。無理な力を加えたり、乱暴に扱ったりすると、破損の原因になります。

- 定期的なメンテナンス: テントは、使用後に汚れを落とし、乾燥させてから保管しましょう。定期的に防水スプレーを塗布することで、防水性を維持することができます。

2. ケガ:迅速な対応と予防策で安全を確保

アウトドアでは、転倒や切り傷、虫刺されなど、様々なケガのリスクがあります。

対処法:

- 応急処置: ケガをした場合は、すぐに応急処置を行いましょう。止血、消毒、包帯など、基本的な処置方法を覚えておくことが大切です。

- 医療機関の受診: 症状が重い場合や、自分で判断できない場合は、迷わず医療機関を受診しましょう。

プラスα:

- 救急セットの用意: キャンプには、必ず救急セットを持参しましょう。絆創膏、消毒液、包帯、痛み止め、虫刺され薬など、必要なものを揃えておきましょう。

- 救急法の知識: 基本的な救急法を学んでおくと、いざという時に役立ちます。心肺蘇生法やAEDの使用方法などを知っておきましょう。

- 保険の加入: 万が一の事故に備え、アウトドア保険に加入しておくと安心です。

- 安全な行動: 足元には十分注意し、無理な行動は避けましょう。特に、夜間や悪天候時は、視界が悪くなるので注意が必要です。

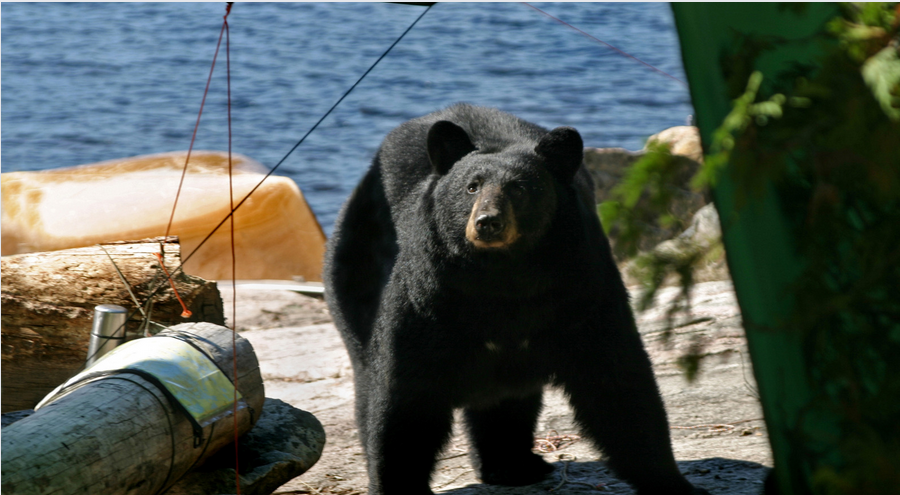

3. 野生動物との遭遇:適切な距離を保ち、安全を確保

自然豊かなキャンプ場では、野生動物に遭遇することもあります。

対処法:

- 距離を保つ: 野生動物に遭遇した場合、近づいたり、餌を与えたりせず、静かにその場を離れましょう。

- 刺激しない: 大きな声を出したり、急に動いたりすると、動物を刺激してしまう可能性があります。落ち着いて行動しましょう。

- 食べ物の管理: 食料は密閉容器に入れ、テントから離れた場所に保管しましょう。食べ残しやゴミも放置しないようにしましょう。

プラスα:

- 夜間の注意: 夜間は、野生動物が活発に活動する時間帯です。テントの周囲に足跡や糞がないか確認し、注意を払いましょう。

- 遭遇しやすい動物: キャンプ場で遭遇しやすい野生動物には、クマ、イノシシ、サル、ヘビなどがいます。これらの動物の習性を事前に調べておくと、遭遇した場合の対処法がわかります。

- 熊鈴の携帯: クマの生息地域では、熊鈴を携帯することで、クマに人間の存在を知らせることができます。

トラブルを未然に防ぐために

キャンプでのトラブルを未然に防ぐためには、事前の準備が大切です。

情報収集:

- 天気予報: 天気予報をこまめにチェックし、悪天候が予想される場合は、日程を変更するか、安全な場所を選びましょう。

- キャンプ場情報: キャンプ場の公式サイトや口コミサイトなどで、施設情報や周辺の状況を確認しましょう。特に、野生動物の出没情報や注意すべき点は、事前に把握しておくことが重要です。

装備の準備:

- 必要な道具: テント、寝袋、マット、調理器具、ヘッドライト、ランタンなど、キャンプに必要な道具を忘れずに準備しましょう。

- 予備の道具: 万が一に備え、予備の電池、ガスカートリッジ、ロープなども持参しましょう。

- 救急セット: 応急処置に必要なものを揃えた救急セットは、必ず持参しましょう。

ルール遵守:

- キャンプ場ルール: キャンプ場が定めるルールを遵守しましょう。直火禁止、ゴミの持ち帰り、騒音制限など、ルールを守って、他のキャンパーへの配慮も忘れずに。

- 自然保護: 自然環境を守るために、植物を採取したり、動物を傷つけたりする行為は避けましょう。

プラスα:

- レンタル用品の活用: キャンプ場によっては、テントや寝袋などのレンタル用品がある場合があります。荷物を減らしたい場合や、初めてキャンプをする場合は、レンタルを利用するのも良いでしょう。

- 経験者のアドバイス: キャンプ経験者からアドバイスをもらうことも、トラブルを未然に防ぐ上で役立ちます。

キャンプは自然の中でリラックスできる素晴らしい体験ですが、予期せぬトラブルが起こる可能性も常にあります。しかし、事前の準備と知識があれば、落ち着いて対処し、安全で楽しい時間を過ごすことができます。

【まとめ】キャンプ場で起きやすいトラブルとは?ケース別の事情と対処法

今回の記事では、キャンプ場で起こりうる様々なトラブルとその対処法について詳しく解説しました。自然の中で過ごすキャンプは楽しい反面、予期せぬトラブルが起こる可能性も常にあります。しかし、事前にトラブルの種類や対処法を知っておくことで、落ち着いて対応できるだけでなく、トラブルを未然に防ぐことも可能です。

快適なキャンプを楽しむためには、事前の準備と心構えが大切です。必要な装備を揃え、天候や現地の状況を把握しておくだけでなく、万が一の事態に備えて応急処置の方法や連絡先を確認しておくことも重要です。

この記事で紹介したトラブル事例や対処法を参考に、安全で楽しいキャンプを実現しましょう。自然を満喫し、思い出に残るキャンプ体験を!